e prosegui la navigazione supportata dalla pubblicità

senza pubblicità

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it

Gli anni Sessanta hanno visto epiche battaglie tra i motori a quattro tempi e quelli a due per la supremazia nelle gare di Campionato Mondiale. Vessillifere dei primi erano la Honda, in tutte le classi, e la MV Agusta, nella 350 e nella 500, con modesti contributi da parte di altre case come Benelli, CZ e, inizialmente, Morini. Tra i duetempisti, in aggiunta alla MZ (che aveva mostrato la strada ma disponeva di risorse molto limitate e gareggiava piuttosto saltuariamente), spiccavano in particolare due grandi costruttori giapponesi, ossia la Suzuki e la Yamaha. La lotta era concentrata nelle classi minori, dato che per quasi tutto il decennio la 350 e la 500, almeno ai massimi livelli, sono rimaste un “feudo” dei motori a quattro tempi.

Il grande impegno dei colossi del sol levante ha portato alla realizzazione di autentici capolavori. Dopo avere mostrato al mondo una volta per tutte la superiorità delle quattro valvole per cilindro, la Honda ha puntato sul massimo frazionamento possibile, al fine di raggiungere regimi di rotazione mai visti in precedenza e di ottenere potenze specifiche sempre più elevate. Sono nate così una 125 a cinque cilindri, una 250 a sei e un “cinquantino” bicilindrico. Si trattava di motori di una raffinatezza tecnica straordinaria, in grado di fornire prestazioni eccezionali, in rapporto alla cilindrata. Anche la concorrenza però si era impegnata a fondo e i motori a due tempi diventavano di anno in anno più potenti. Il ricorso alla ammissione a disco rotante era praticamente d’obbligo, per le GP più competitive (le valvole a lamelle avrebbero cominciato ad affermarsi solo diversi anni dopo). E del resto, fino a quando si è corso con le moto a due tempi, la validità di questa soluzione ai fini delle massime prestazioni ha continuato ad essere dimostrata dagli straordinari risultati conseguiti dalle Aprilia di 125 e 250 cm3.

Per riuscire a battere le moto messe in campo dalla Honda era necessario anche per i due tempi aumentare il frazionamento. Dai bicilindrici occorreva perciò passare ai quadricilindrici

Negli anni Sessanta la “scienza” dei travasi e lo studio degli scarichi, teso allo sfruttamento migliore delle onde di pressione ai fini prestazionali, erano tutto sommato agli inizi. Per riuscire a battere le moto messe in campo dalla Honda era necessario anche per i due tempi aumentare il frazionamento. Dai bicilindrici occorreva perciò passare ai quadricilindrici. L’ammissione a disco faceva in tal caso scartare l’ipotesi di una architettura in linea. Nei motori a due cilindri i carburatori erano disposti lateralmente, in corrispondenza delle due estremità dell’albero a gomiti, ove erano montati i dischi. Ce ne erano uno a destra e uno a sinistra. Per raddoppiare il numero dei cilindri la soluzione più ovvia era allora quella di adottare una architettura “in quadrato”, accoppiando due classici bicilindrici in linea. Questa strada è stata imboccata con decisione dalla Suzuki già verso la fine del 1963, quando ha fatto scendere in pista la RZ 63 di 250 cm3. Questa moto era potentissima ma scorbutica e difficile da mettere a punto e non è riuscita ad ottenere i risultati sperati. Ha indicato però una via che la casa giapponese ha ripreso negli anni Settanta con eccellenti risultati per la sua 500 da competizione (in quest’ultima cilindrata anche altri hanno in seguito impiegato la stessa architettura) e addirittura per una bellissima stradale ultrasportiva nel decennio successivo.

La Yamaha ha però scelto, principalmente per ragioni di compattezza, un’altra architettura; nella sua RD 05 di 250 cm3, che ha esordito a Monza nel settembre del 1965, i quattro cilindri avevano una disposizione a V di 70°, con quelli anteriori pressoché orizzontali. Il primo anno è stato fondamentalmente di sviluppo, ma nel 1967 questa moto si è rivelata più che alla altezza della situazione e solo il gran manico di Mike Hailwood, in sella alla straordinaria Honda a sei cilindri, le ha impedito di conquistare il titolo mondiale. C’è comunque mancato molto poco e la quadricilindrica di Iwata nel corso della stagione si è imposta in ben sei gran premi.

L’anno successivo è stato addirittura trionfale per la 250 Yamaha, debitamente riveduta e ora denominata RD 05 A, con la vittoria in dieci Gran Premi e la conquista dell’iride. Al termine del 1968 la Yamaha si è ritirata dalla attività agonistica ai massimi livelli e la carriera della sua V4 è terminata. L’ultima versione di questa moto, che aveva un alesaggio di 44 mm e una corsa di 40,5 mm, era accreditata di oltre 65 cavalli a 14.400 giri/min. Per rivedere una potenza di questo genere nella classe 250 è stato necessario attendere molti anni…

Nel settembre del 1966 la casa dei tre diapason ha fatto esordire anche una 125 realizzata con identico schema, la RA 31. Questa moto eccezionale si è imposta in due mondiali consecutivi, nel 1967 e nel 1968 (anno nel quale la sua denominazione è diventata RA 31 A), pilotata da Bill Ivy e da Phil Read. Il motore aveva un alesaggio di 35 mm e una corsa di 32,4 mm. Al termine della sua evoluzione la potenza è arrivata a superare i 40 cavalli, a un regime dell’ordine di 17.000 giri/min.

Il 1967 è stato un anno di sviluppo per la nuovissima Jawa 350 con motore a quattro cilindri progettato dall’ing. Tichy. I primi risultati di un certo rilievo sono arrivati nel 1968 e l’unica vittoria (nel GP di Iugoslavia) l’anno successivo, quando la moto è anche arrivata seconda a Monza. Il quadricilindrico che la azionava aveva una architettura a V di 60°, con i cilindri anteriori orizzontali; l’alesaggio di 48 mm era abbinato a una corsa di 47,6 mm. La potenza era di una settantina di cavalli a 13.000 giri/min.

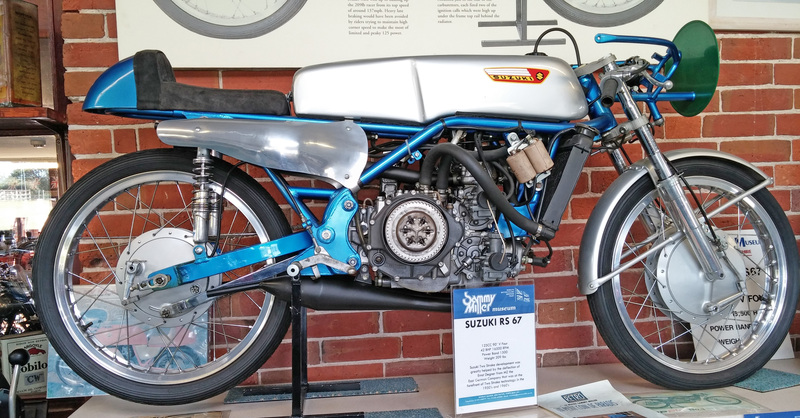

Poco dopo il termine della stagione agonistica 1967 tanto la Honda quanto la Suzuki hanno deciso di porre fine al loro impegno ufficiale nei Gran Premi. La seconda di queste due case aveva appena fatto esordire una interessantissima 125 con un V4 di 90°, denominata RS 67, che purtroppo ha fatto in tempo a prendere parte a un solo Gran Premio, quello del Giappone. Il motore aveva un alesaggio di 35,5 mm e una corsa di 31,5 mm ed erogava una potenza di circa 42 CV a 16.500 giri/min. Il campo di utilizzazione era molto ristretto, solo 1500 giri, e ciò aveva reso necessario l’impiego di un cambio dotato di ben 12 marce (alla contemporanea Yamaha RA 31 ne bastavano nove). Un esemplare di questa splendida realizzazione, che avrebbe meritato ben altra sorte, è oggi visibile nel museo di Sammy Miller in Inghilterra.

Pure in Italia, proprio al termine degli anni Sessanta, ha visto la luce una moto azionata da un quadricilindrico a due tempi con ammissione a disco rotante dotato di una struttura a V. In questo caso però l’angolo tra i cilindri era molto ridotto e i cilindri, rivolti in avanti e disposti pressoché orizzontalmente, sembravano quasi paralleli. Questa architettura rendeva possibile l’adozione del raffreddamento ad aria. Il motore era stato progettato e costruito da Francesco Villa con l’aiuto del fratello Walter. La cilindrata di 250 cm3 veniva ottenuta abbinando un alesaggio di 43 mm a una corsa di 42 mm. Per quanto riguarda la potenza, si parlava di una cinquantina di cavalli a un regime dell’ordine di 11.500 giri/min. L’entrata in vigore del nuovo regolamento che limitava a due il massimo numero di cilindri per le moto da GP di 125 e di 250 cm3 ha decretato la fine dello sviluppo di questa interessante realizzazione.

Di V4 da competizione a due tempi ce ne sono stati diversi, dalla prima metà degli anni Ottanta in poi, ma erano invariabilmente di 500 cm3 e avevano tutti l’ammissione controllata da valvole a lamelle. L’angolo tra le due bancate era invariabilmente elevato, anche perché i pacchi lamellari venivano di norma alloggiati al centro della V. Si trattava di motori che tutto sommato erano di una “razza” diversa e dei quali parleremo quindi un’altra volta.